【第20回】國分 入道光雲先生

和太鼓の力~Part4~

(前回からの続きとなります)

大トリの我々の演目のスタートです。

先頭の「行くぞ!」の掛け声に110人が「おおおお!」と地響きのような雄叫びを上げながら、台車に乗った太鼓を一斉に自身の布陣に移動させ、扇を開いたような隊形に変わります。一糸乱れぬ見事な移動と転換に、観客から一斉に拍手が沸き起こりました。いよいよ演奏です。

大太鼓の音が鳴り始めます「ドドン ドン ドン ドドン ドン ドン・・・・」その音の響きに合わせ飛鳥師匠が竜笛を響かせます。そして最後の「ヒヤ~~~ヒヤ!」という甲高い竜笛が響き終わると、いよいよ我々の演奏です。

締め太鼓の固くも澄んだ太鼓の音が響きます「テン テケテケテケ」 気合一閃「イーヤー」中太鼓が吠えます「ズドーーーンドン」。全員の呼吸が見事にピタリと揃いドームいっぱいにその響きが伝わります。

私自身、この後の記憶は演奏が最後に決まるまではほとんどなく、ただ感覚的に、一心不乱に体に叩き込んだこの曲をほかのメンバーと心を一つにしながら激しくも心地よい時間を体感していました。苦しいとかつらいとかはなく、ただただ歓喜と感謝の演奏だったと思います。

そしていよいよラスト「ヨ~~~~~オッ!」「ドドン!」「ハッ ソイヤ!」と決めポーズが決まるとナゴヤドーム(現バンテリンドームナゴヤ)が一瞬シーンとなり、その後一呼吸置くと万雷の拍手が降り注がれました。

もうその時はほぼ全員が汗と涙で顔をグシャグシャにしながらも胸を張り一礼をし、整然と再び一糸乱れぬ動きで、退場しました。裏導線に移動してからは、ぶっ倒れるもの、人目もはばからず号泣するもの、べとべとの汗まみれにも関わらず男同士で抱き合うもの、各々が感情の箍を外し、大成功の演奏をたたえ合う姿は今でも私の記憶に鮮明に残っています。

ドームで受けた熱と力、そして感動と3万人の拍手の嵐、歓喜の中での絶対的な達成感。これを感じてしまった私です、それこそ、スーパースターに成った気分。

この勘違いが、プロの太鼓打ちへと大きく人生を変えることになるのでした。

更新日:2024.10.13

【第19回】石田 巳賀先生

花に恋して~神無月~

芸術の秋。植物も秋色に色づき始めました。この頃、いけばな展や花のイベントが全国各地で多く開催されます。名古屋市内の催しで私が出品しますのは、名古屋市民芸術祭主催事業の「名古屋いけばな芸術展」と「石田流芸術展」です。それぞれ特徴は、前者は流派を越えてのいけばな展(大人のみ)、後者は、石田流の門下生(学生から大人まで)が毎年異なる趣向のテーマのもと作品を発表するというものです。

いけばな展の楽しみ方は、秋を代表する草花「秋の七草」を指折り探してみるのも趣きがあります。草葉の長さや花の咲き具合、花材の取り合わせで細やかな季節の変化を表現されていたり、落ち葉や枯れもの、旬の果物、木の実などを添えて趣向を凝らしてある作品も楽しいです。

また季節の表現だけではなく、テーマをつけていけてある作品もあります。主題に合う花材や必要であれば植物以外の物も使用し、その世界観を作者が自分なりに作ります。今年の「石田流芸術展」は、紫式部によって書かれた『源氏物語』を花屏風で表現します。

写真の作品は、2018年に「源氏物語より~千年の恋」というテーマで発表した作品です。御所車ですれ違う男女から、突然生まれる恋のエネルギーを表現しました。錦繍の秋、どうぞいけばな展にいらしてください。

-

源氏物語~千年の恋

更新日:2024.10.13

【第18回】華房 小真先生

端唄って何?其の四

今回ご紹介する端唄は、初秋ということで「秋」をテーマとする端唄を取り上げます。端唄は、花鳥風月、四季、秋を題材とする楽曲も数多くあります。代表的な「秋の夜」、「萩桔梗」など曲名からも秋の美しさ、儚さ、哀しみなどが感じられます。

今回は私が実際、演奏旅行で大分県で出逢った座敷唄、民謡も合わせご紹介します。

「秋の野に出て」という江戸端唄なのですが、寛永年間に歌われ、のちに天領であり材木の産地で栄えた、現在の大分県日田市に持ち込まれ、安政年間に「コツコツ節」という曲に変化してゆきました。日田では座敷唄、民謡として伝承されています。「秋の野に出て」も「コツコツ節」もとても風流で風情が感じられる曲となっています。

江戸時代、風流人は初秋の夜に虫聞きや秋の七草見物の風情を楽しむ為に郊外に出かけました。「秋の野に出て」の歌詞にはその秋の趣きが現れており、秋の野遊びに出た人々の褄先まで、夜露が濡れかかるのはとても風情があることだと詠み込まれておりますが、歌詞の終わりは江戸っ子好み「よしてもくんな鬼あざみ」とアッサリバッサリ、がらりと変わります。

コツコツ節は、元唄「秋の野に出て」の替唄がたくさんあります。ハァーコツコツという囃子言葉が付きますが、これは鮎が舟に口をコツコツあてる音や、鵜舟に棹がコツコツあたる音とも言われています。

私が10年以上前に日田市のご高齢の芸者さんに偶然、実演とこのお話をお聞きする機会がありましたが、端唄の一曲が流行し、変化し、土地の唄となり伝承されていることにとても感動しました。江戸から日田へと一曲が伝承された長い旅路が、またロマンを掻き立てられます。

端唄は、やはり江戸時代の流行歌なのだと実感した一曲となりました。

「秋の野に出て」

秋の野に出て七草見れば

ああさんやれ、露で小褄が濡れかかる。さぁよしてもくんな鬼あざみ。

「正調コツコツ節」

春の野に出て七草摘めばサンヤリ

ハァーコツコツ

露は小褄に濡れかかる。よしておくれよ鬼あざみ。ハァーコツコツ

更新日:2024.10.13

【第17回】加藤 条山先生

夏の演奏

演奏会やコンサート等、季節に関係なく舞台はやってきます。芸術の秋と言われますが、夏にもジャンル問わず演奏会は催されますよね。

舞台で演奏している姿は一見優雅そうに見えますが、夏は暑く、それに照明の熱がプラスされますのでいっそう暑さが増します。我々が座って演奏しているだけで汗が止まらない暑さですから、舞踊等の方々のご苦労は計り知れません。

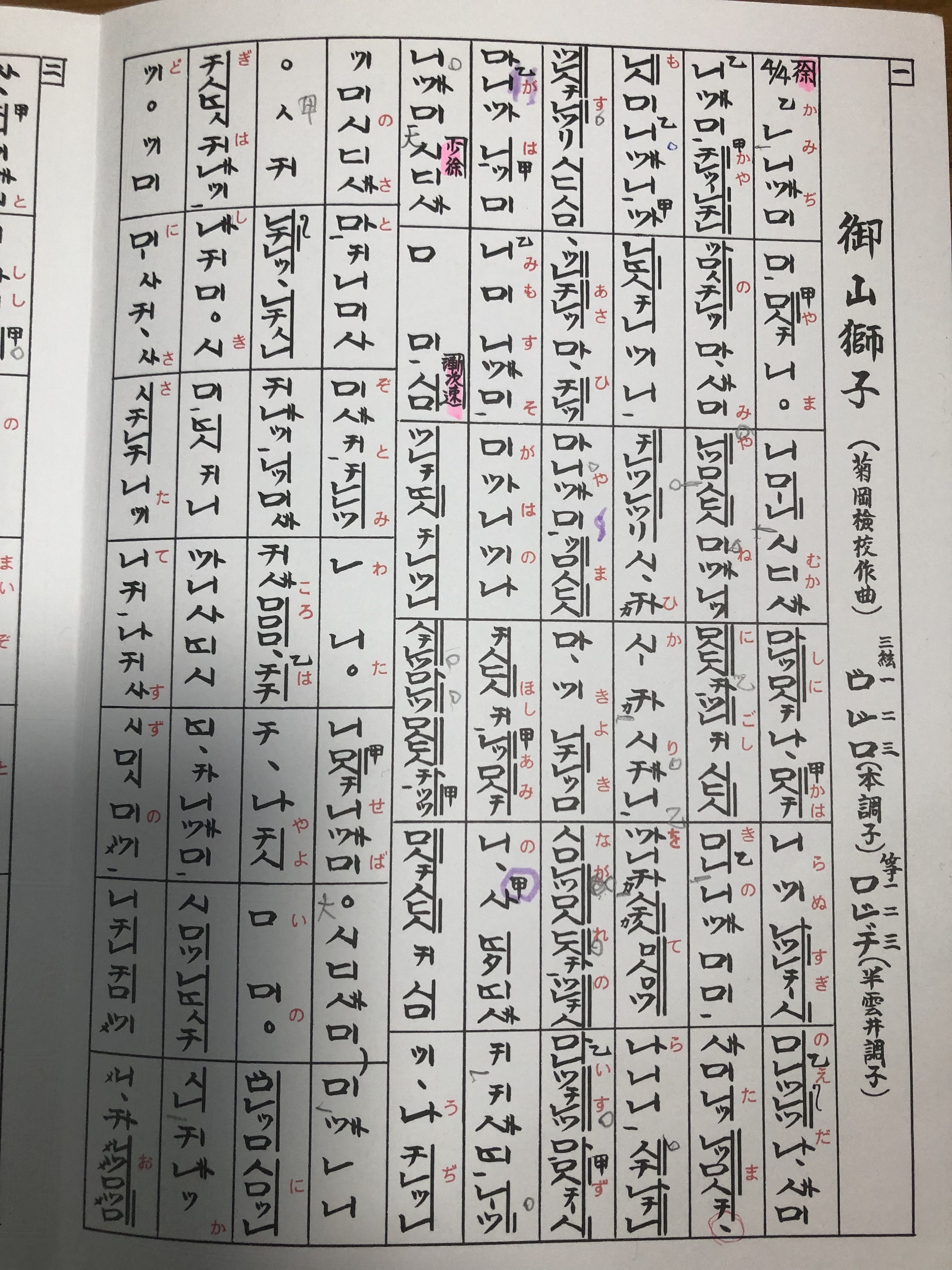

最近は年齢のせいか、それ程顔に大量の汗をかくことはなくなりましたが、若い頃は汗が目に入り瞬きした瞬間に楽譜の行を間違ったりしました。(古典の楽譜は行間が狭い為)

また楽器の宿命ですが、管楽器系は一般的に温度が高くなると、僅かですが、音程が上がってしまいます。尺八は、その音程の調整が難しく、奏者が吹き方で調整しないといけません。

逆に一緒に合奏する機会の多い箏や三絃は、熱によって絃が伸びて音程が下がるという、管楽器とは真逆の事がおきてしまうのです。

気温だけでなく、湿度も楽器に与える影響は大きく、湿度の高いじめじめした季節は尺八はよく鳴ってくれるのですが、湿度や気温の低い冬は鳴らし難くなってしまいます。

これだけ聞くと、和楽器の不器用な面しか見えませんが、自然の中で育まれた魅力的な音色で、私は50年以上演奏に携わることが出来ました。是非一度聞いてみて下さいね。

-

(公財)都山流八楽会公刊楽譜「御山獅子」より

更新日:2024.07.12

【第16回】國分 入道光雲先生

和太鼓の力~Part3~

(前回の続きとなります)

当時、もちろんプロではないので、建築の仕事に兼ね合いをつけながら厳しい練習が続きました。歩を重ねるごとにみんなの顔つきも体つきも変わってきます。曲もだんだんと仕上がってくる、しかし仕上に近づくほど欲が生まれ、もう一つ上のステップに上がりたい。

するとそのレベルについてこれないメンバーも出てくるわけですが、ほかのメンバーがそれをフォローし、居残り練習に自主的に付き合ったり、別日に別の場所で練習を重ねたり。111人がいよいよ一つのチームになってきました。

そうなったころ、いよいよ揃いの衣装が出来上がり、ナゴヤドーム(現バンテンリンドームナゴヤ)を想定したリハーサルを別会場で行うと、イベントの運営担当者たちが我々の様子を見て驚嘆の声を上げ始めます。

はじめは喧嘩が始まるほどの嫌な空気だったメンバーが、今いよいよナゴヤドームめざして大きな力強い軍団になりました。その太鼓の音量は尋常でなく、打ち手の勢いはとどまるところを知らず、ただただ周りを圧倒する演奏力に感動すら覚えたと言ってくれました。我々にとってスタッフの言葉はさらに追い風になり、体も心も準備が整い、あとはナゴヤドームでの演奏を待つのみとなりました。

1998年11月14日、いよいよ当日です。

ドームに集まった観客は3万人、我々以外の演目は20演目で出演者・運営スタッフ併せて2,500人とまさにビッグイベントです。

順調に演目は進んで、いよいよファイナルとなり、我々の和太鼓演奏の出番です。ナゴヤドームの中にさらに直径200mの小型のドームを組み、その中にギュッと太鼓と太鼓打ちが隠れています。

メンバーは皆、この日を迎えるのに様々な試練を乗り越えてきました。中にはこの段階で感極まり涙を流し声を押し殺している者もいます。それぞれがそれぞれの思いを胸にこの舞台に集まりました。しかし、全員がこの後のたった7分にすべてをかけるとい

う同じ決意で出番を待ちます。

トリの演目が終わり照明が変わった瞬間、ゆっくりとそのドームが大きな真珠貝がゆっくりと口を開けるが如く開いていきます…

(次回へ続きます)

更新日:2024.06.29

【第15回】石田 巳賀先生

「花に恋して~水無月」

慈雨が、青葉に深みを与えてくれる六月・水無月(※水の月の意味)。この季節の楽しみは、「紫陽花(アジサイ)」の花です。

紫陽花を形で大別すると「手まり咲き」、ガクアジサイの「ガク咲き」、「ピラミッド咲き」の三種類。もとは日本原産ですが、今では世界で毎年色形の品種改良がすすみ、3000種以上あるのでは?と把握しきれていないそうです。

また驚くことに、花びらに見える部分はがく片で、本来の紫陽花の花は、がく片の奥の小さく色づいた部分とのこと。

今回は、二作品紹介します。一つ目は、青いガラスの花器に手まり形の紫陽花を、丸い花(アリアムリーキ・ゴールデンスティック)と丸い葉(ギボウシ)、季節感のでる剣状葉(オクラレウカ)を合わせて生けました。

もう一作品は、茶花風。同じ紫陽花を竹かごに。ナデシコカーネーションと黒文字の枝を生け合わせてみました。花器や合わせる植物によって、雰囲気ががらりと変わりますね。

最後に、紫陽花の歌を一首紹介します。

「安治佐為《あぢさゐ》の八重咲くごとく弥《や》つ代にを

いませ我が背子見つつ偲ばむ」

(橘諸兄『万葉集』巻20-4448)

口語訳:あじさいが幾重にも群がって咲くように、いつまでも健やかでいてください。この花を見るたびにあなたを思い出しましょう。

-

竹かごに生けた紫陽花

-

ガラスの花器に生けた紫陽花

更新日:2024.05.22

【第14回】華房 小真先生

端唄って何?其の三

今回は歌舞伎の挿入歌としての有名な端唄小唄を取り上げてみます。以前にも書きましたが、端唄小唄は江戸時代の流行歌ですので、歌舞伎やその他の芝居の中でも使われています。すでに流行している歌を挿入しているものもありますし、その芝居の為に作詞作曲されたものもあります。

5月ですので、夏芝居皐月興行の中から取り上げてみたいと思います。夏の有名な歌舞伎ですと髪結新三、桂川、夏祭、累など沢山ありますが、その中で芝居を離れてひとり歩きしている有名な曲があります。

桂川の「お伊勢参り」、累の「からかさ」、この二曲は、30秒くらいの曲ですが、端唄小唄の代表格、ポピュラー的存在の曲です。お稽古を初めた方が必ず最初に習うといっても過言ではありませんし、お稽古されていなくてもご存じの方も多い曲かと思います。

ご紹介する「お伊勢参り」の曲の元となったのは、「桂川連理柵」(桂川)という物語です。諸説ありますが、実際あった上方のお半長右衛門事件を元に心中事件として戯曲化、人形芝居や歌舞伎となり、「お伊勢参り」という端唄小唄にもなりました。長右衛門45歳、お半14歳。

仮に現代としてもとてもスキャンダラスな内容ですが、哀しく道ならぬ恋、数奇な人間模様、心中までのただならぬ展開が江戸時代の人々の心をとらえて離さない物語となり、芝居や端唄小唄として歌われ後世に伝わりました。

「お伊勢参り」というこの曲は、現在ではその物語背景よりも楽曲のテンポの良さにより、初心の三味線音楽を親しむ曲のひとつとなっています。

このように芝居と端唄小唄の関係性は深く、歌舞伎や芝居を更に身近に、また、より楽しむことのできる邦楽です。

〽

お伊勢参りに石部の茶屋であったとさ

可愛い長右衛門さんの岩田帯締めたとさ

えっささの えっささの えっささのさ

更新日:2024.04.12

【第13回】加藤 条山先生

間(ま)の文化

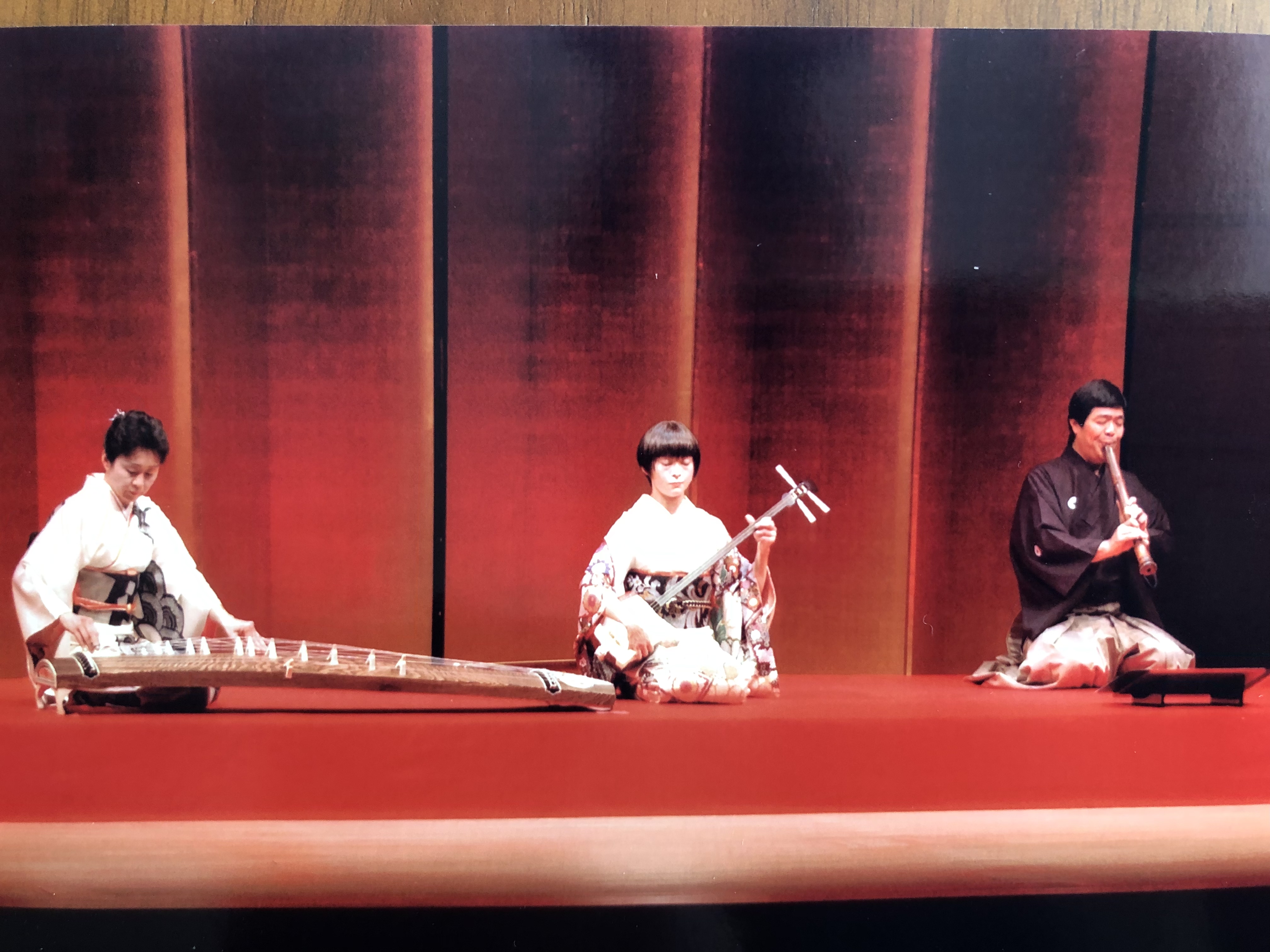

尺八という楽器は、昨今様々なジャンルで使用されますが、明治以降、主に三曲界という世界で演奏する事が多いです。

三曲合奏と言うのは箏、三絃、尺八で合奏する事をいいます。基本は各一名ずつで演奏するのですが、勿論各パートが多くなり多人数で演奏される事もあります。現在の演奏会等では大勢で演奏することの方が多いようです。

さて、三曲合奏ですが、三人が殆ど横一線に並んで演奏するので、これが大変!

地歌と言われる江戸時代から脈々と受け継がれている曲の前唄になりますと一拍一拍の長さが微妙に違い、それをピタリピタリと息を合わせてゆくのです。海外の方が聴かれた時に指揮者もいないのに何故あんな風に合うのか?と不思議に思われるようです。

演奏する私たちも緊張感を持ち、神経を研ぎ澄まして演奏するのですが、それがピッタリと合った時には本当に心地がいいのです。ところがその感覚というのはかなりの経験が必要で、均一なリズムの曲に慣れ、何でもデジタル化した時代にはマッチしないのかもしれません。

日本の芸の「間(ま)」とか「呼吸」という、ある種曖昧ではっきりしない部分は、数値で表す事は出来ないと思います。ですが、奏者同士が気持ちを一つにしたり、他者を思いやる意思がある演奏、というのが心地よさに変わるのかな、とも思います。これは実際のコミニュケーションとも変わりませんね。

私も、邦楽器に携わる人間として、間や呼吸の文化を大切にしてゆきたいと思います。

-

「加藤条山リサイタルⅣ」より

更新日:2024.04.12

【第12回】石田 巳賀先生

「花に恋して~弥生」

穏やかな日ざしに、いつしか春の訪れを感じるこの頃。色とりどりの春の花が咲き始めました。桜の開花の知らせも、もうすぐです。今回は、桜の話をします。

「桜前線」という言葉がありますね。天気予報で発表される桜の開花情報は、世界でも珍しいことだそうです。それだけ日本人は、「花」といえば桜を指すくらい愛してきました。「桜」という言葉の語源は、『古事記』や『日本書紀』に登場する春の豊穣の女神様「木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)」からきています。神木とし、昔の人々はその満開の花の下に集いて神と歌い踊り楽しむ「神楽(かぐら)」を行ってきました。今では、広くお花見として楽しまれていますね。

その花言葉は「佳人(優れた美人)」や「高潔」。ですが、「木花開耶姫命」が短命であったため、「美人薄命」という言葉も生まれてきました。

写真の作品は、八事にある「興正寺」で撮影した作品です。花材は、白い花の大島桜・ピンク色の河津桜・椿。春の訪れと一斉に命が咲く喜びを表現し生けました。桜の花びらの色は種類によって少しずつ違い、微妙な色が本当に美しいです。

最後に、松尾芭蕉の句を一句。

「さまざまの事おもひ出す桜かな」(笈の小文)

今年の思い出づくりに、まだ出会っていない桜を探しに行きたいと思っています。

【花いけワンポイント】桜など木に花が咲く枝物は、水につかる部分の木の皮を削ると水がよく上がり長持ちします。

更新日:2024.02.12

【第11回】華房 小真先生

端唄って何?其の二

本回の2月号執筆中、元旦より能登半島を震源とする大地震が起き、甚大な被害が広がり1週間以上経った今も尚復旧は困難を極めています。被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

斯様な事態に私自身は無力感に苛まれますが、この連載記事を通して令和6年元旦からの現状を記しておかなければと思い至り、誌面をおかりいたしました。

端唄は、江戸時代の詠み人知らずの流行歌であり三味線小歌曲ですが、これが流行する中、江戸時代末期に端唄を母体として小唄・歌沢の姉妹が誕生。今回は、小唄が生まれた背景と時代を簡単にご紹介します。

小唄第一号の曲「散るは浮き」が誕生したのは、この度の大地震のように、1855年前後に日本各地で連発した震度6強の安政大地震による混乱の真っ只中でした。各地で甚大な被害をもたらす中、この小唄を世に出した「お葉」は、当時16歳。父の清元延寿大夫を1855年11月に亡くし、先行きが見えない世の中で、一門を率いていかなければならない長女お葉の胸の内はいかばかりであったかと察して余りあります。幕末から明治へ移る激動の時代で思想や価値観が大きく変わっていった時代です。

このような時世でありながら時代を超えて歌い継がれる「小唄」というジャンルを生み出したお葉の才能・勇気・エネルギーに敬服いたす思いです。小唄第一号「散るは浮き」は、亡父と縁の深い松江藩松平不昧公の和歌をお葉が改作し、作曲。他の三味線音楽は撥を使用して演奏する中、楽曲を早間で更に軽妙洒脱な音色にして「つめ弾き」という小唄の特徴的で画期的な奏法を取り入れました。

小唄が誕生してから約170年。多くの時代の荒波をくぐり抜け、一つの曲が人から人へ歌われ続けてきたことを思うと、この先もまた端唄・小唄が、時代を超えて歌い継がれていく工夫をしなければと改めて感じております。

更新日:2024.01.12