【第24回】國分 入道光雲先生

和太鼓の力~Part5~

(前回からの続きとなります)

名古屋ドームでの熱も冷めやらぬまま、近隣地域の出演メンバーとともに太鼓を続けていこうということになり、「転輪太鼓」を結成、一台の太鼓も持ってはいない太鼓チームというにはあまりにもお粗末なチームでしたが、熱量だけはどんなチームにも負けない気概でいっぱいでした。

仕事を終えて集まり、酒酌み交わし、朝まで夢を語り、そのまま早朝の公園へ移動して太鼓代わりのタイヤを死に物狂いで叩き込み汗だくになりながら、ドームで演奏した曲をひたすら練習する。

そんな日々が一年ほど過ぎた時、町内敬老会の役員の方が、突然うちに来て、「國分さん太鼓やってるそうじゃないですか、もしお願いできるならうちの町内の敬老会で一曲太鼓を披露してもらえませんか?」との依頼を受けたのです。

もちろんうれしい話ではありますが「チームのみんなにも聞かないといけないので」と言うと、「いやいや、予算もないですしそんなに広いところではないので、國分さん一人でできませんか?」と・・・・・

この1年あすか組だけでなく、ほかのプロチームの演奏も見に行きました、当たり前ではありますが、自分のチーム、いや自分自身の太鼓のレベルがどの程度なのかをいやというほど自覚し始めた時期でした、ましてやチームではなく個人で・・・ソロの演奏・・・正直出来るかどうかも分からないと思いましたが、この役員さんかなり押しが強く、思わず「わかりました・・・」と受けてしまったのです。

受けた以上は、やるしかないと腹を決め、必死に初めてのオリジナル曲(とは言っても今思うと、本当に幼稚な曲でしたが)を準備し、太鼓も自腹でレンタルし、ナゴヤドームで身に付けた衣装に、古い剣道着の袖を落として羽織り、現場で使ったロープを三つ編みにして帯代わりに締め自分では様になったと思い込んで、敬老会の会場へ乗り込みます。

(次回へ続きます)

更新日:2025.03.11

【第23回】石田 巳賀先生

花に恋して~如月~

立春を迎える二月。少しずつ少しずつ太陽の出ている時間が長くなり、春の足音が聞こえてきます。晩秋から枯れ木のようになっていた木々の枝の先に、日ごとに膨らんでいくつぼみを見つけると、うれしくて愛おしくなります。

今回紹介する花は、寒木瓜(かんぼけ)です。木瓜はたくさんの品種があり、開花の期間は11月頃から遅いものだと6月まで楽しめます。とくに寒い季節に咲くものを寒木瓜や冬木瓜と呼ぶそうです。バラ科の植物で、梅の花によく似ていますが、花が大きく色が鮮やかで、艶(あで)やかな感じがします。花を楽しむだけでなく、実も食べることができます。花後の9~10月には香りのよい青い瓜(うり)のような実をつけ、それを果実酒やジャムにしていただきます。

写真の作品は、寒木瓜の投入花(なげいればな)です。投入花とは、つぼのような背の高い花器を使用したいけばな作品のことです。枝ぶりの良い一本を選び、花の色を引き立たせるために、花器は白に近い色のもので生けました。早春を感じていただけたら嬉しいです。展示場所は、古川爲三郎記念館です。どこで撮影したか、探してみてください。

最後に、私のお気に入りの一句を紹介します。

「初旅や木瓜もうれしき物の数 」正岡子規

【花いけワンポイント】

木瓜(バラ科)の種類によっては、とげがあるものがあるので、気をつけること。

-

寒木瓜の投入花

更新日:2025.01.22

【第22回】華房 小真先生

端唄って何?其の五

正月と聞くと、やはり心があらたまります。しめ縄を玄関に飾り、鏡餅を備えたり、お節や、また大掃除をしたりと一年を無事に過ごせるようにと、新しい年を迎える準備をされる方は、令和の時代でも多いのではないかと思います。

年中行事により季節を感じ、生活の節目を整えるのは、日本古来の伝統が生活の一部として今に息づいているといえるのではないでしょうか。

江戸時代の元旦は、旧暦で現在の2月中旬位でした。

元旦は、庶民は家でゆっくり過ごしてまさに寝正月。事始め、初売り、また出初め式なども2日からでした。江戸八百八町48組、本所深川16組の火消しが、揃い半纏で集まる様子は、まさに江戸の華!各町内の火消しがハシゴ乗りを披露し、観客も正月早々大賑わいの様子が歌川広重の浮世絵に残されています。

また、浮世絵だけでなく、端唄「初出見よとて」にもその出初め式、鯔背(いなせ)な火消し、纏(まと)いもちの様子が歌詞になっております。

この「初出見よとて」は、実は「桜みよとて」という端唄の替え唄です。

1815〜20年頃、名優3代目坂東三津五郎(坂東流を開いた)が大阪での出演時、得意の演目中にこの桜みよとてを唄い、三都に評判を呼んだそうです。端唄は流行歌ですので、評判の舞台で名優が唄う新曲を、当時の人は老若男女こぞって歌ったのではないでしょうか。

その大流行りした桜みよとてを明治25年1月の歌舞伎座で、河竹黙阿弥作「梯子乗り出初め晴業」の歌舞伎の中で5代目菊五郎にあてて黙阿弥が作詞したのが「初出見みよとて」です。

黙阿弥の鯔背な歌詞が1810年頃の流行り唄、端唄「桜みよとて」に、新しい衣を着せて、ブラッシュアップ。

現代でも愛唱される端唄の一曲となりました。

「初出見よとて」

初で見よとて 出をかけて先ず

頭取の伊達姿、良い道具持ち

粋なポンプ組 えーずんとたてたる

梯子乗り 腹亀じゃ 吹き流し

逆さ大の字 ぶらぶら谷覗き

※腹亀、吹き出し、逆さ大の字は、梯子乗りの技、型です。

更新日:2025.01.19

【第21回】加藤 条山先生

尺八は天然素材

尺八という楽器は、1尺8寸という長さなので尺八と言う名称で呼ばれています。曲尺で1尺8寸(1寸が3.03㎝)ですので約54.5cmとなります。何故1尺8寸になったかは諸説ありますが、ここで書くと長くなりますので割愛させて頂きます。

では、尺八という楽器が全てが1尺8寸かというとそうではありません。例えば、みなさんがお正月になるとよく耳にする宮城道雄作曲の「春の海」は、1尺6寸という6cm程短い尺八で演奏します。1寸短くなれば、音程が半音高くなります。逆に1寸長くなれば、音程は半音低くなります(これはあくまでも理論上での話で現実にはこの通りにはなりません)

私が所属している三曲会では、1尺8寸・1尺6寸の2本の長さの尺八を持っていれば99%の曲を演奏する事が出来ます。残りの1%は、尺八同士のアンサンブルになった時に、2尺1寸や2尺3寸といった低音域の尺八が必要になる事があります。他にも、民謡や詩吟の伴奏になりますと、歌われる方の声の高さに合わせて竹の長さを選択しないといけません。(私も一寸刻みで12律の長さの尺八を所有しています)

竹を素材としているので、一本たりとも太さ、唇に当たる感覚(演奏者にしかわかりませんが)が同じ物はありませんので、演奏には神経を使います。これも天然素材を使っている楽器の宿命かもしれません。

-

左から)1尺2寸、1尺8寸、2尺3寸

更新日:2024.11.16

【第20回】國分 入道光雲先生

和太鼓の力~Part4~

(前回からの続きとなります)

大トリの我々の演目のスタートです。

先頭の「行くぞ!」の掛け声に110人が「おおおお!」と地響きのような雄叫びを上げながら、台車に乗った太鼓を一斉に自身の布陣に移動させ、扇を開いたような隊形に変わります。一糸乱れぬ見事な移動と転換に、観客から一斉に拍手が沸き起こりました。いよいよ演奏です。

大太鼓の音が鳴り始めます「ドドン ドン ドン ドドン ドン ドン・・・・」その音の響きに合わせ飛鳥師匠が竜笛を響かせます。そして最後の「ヒヤ~~~ヒヤ!」という甲高い竜笛が響き終わると、いよいよ我々の演奏です。

締め太鼓の固くも澄んだ太鼓の音が響きます「テン テケテケテケ」 気合一閃「イーヤー」中太鼓が吠えます「ズドーーーンドン」。全員の呼吸が見事にピタリと揃いドームいっぱいにその響きが伝わります。

私自身、この後の記憶は演奏が最後に決まるまではほとんどなく、ただ感覚的に、一心不乱に体に叩き込んだこの曲をほかのメンバーと心を一つにしながら激しくも心地よい時間を体感していました。苦しいとかつらいとかはなく、ただただ歓喜と感謝の演奏だったと思います。

そしていよいよラスト「ヨ~~~~~オッ!」「ドドン!」「ハッ ソイヤ!」と決めポーズが決まるとナゴヤドーム(現バンテリンドームナゴヤ)が一瞬シーンとなり、その後一呼吸置くと万雷の拍手が降り注がれました。

もうその時はほぼ全員が汗と涙で顔をグシャグシャにしながらも胸を張り一礼をし、整然と再び一糸乱れぬ動きで、退場しました。裏導線に移動してからは、ぶっ倒れるもの、人目もはばからず号泣するもの、べとべとの汗まみれにも関わらず男同士で抱き合うもの、各々が感情の箍を外し、大成功の演奏をたたえ合う姿は今でも私の記憶に鮮明に残っています。

ドームで受けた熱と力、そして感動と3万人の拍手の嵐、歓喜の中での絶対的な達成感。これを感じてしまった私です、それこそ、スーパースターに成った気分。

この勘違いが、プロの太鼓打ちへと大きく人生を変えることになるのでした。

更新日:2024.10.13

【第19回】石田 巳賀先生

花に恋して~神無月~

芸術の秋。植物も秋色に色づき始めました。この頃、いけばな展や花のイベントが全国各地で多く開催されます。名古屋市内の催しで私が出品しますのは、名古屋市民芸術祭主催事業の「名古屋いけばな芸術展」と「石田流芸術展」です。それぞれ特徴は、前者は流派を越えてのいけばな展(大人のみ)、後者は、石田流の門下生(学生から大人まで)が毎年異なる趣向のテーマのもと作品を発表するというものです。

いけばな展の楽しみ方は、秋を代表する草花「秋の七草」を指折り探してみるのも趣きがあります。草葉の長さや花の咲き具合、花材の取り合わせで細やかな季節の変化を表現されていたり、落ち葉や枯れもの、旬の果物、木の実などを添えて趣向を凝らしてある作品も楽しいです。

また季節の表現だけではなく、テーマをつけていけてある作品もあります。主題に合う花材や必要であれば植物以外の物も使用し、その世界観を作者が自分なりに作ります。今年の「石田流芸術展」は、紫式部によって書かれた『源氏物語』を花屏風で表現します。

写真の作品は、2018年に「源氏物語より~千年の恋」というテーマで発表した作品です。御所車ですれ違う男女から、突然生まれる恋のエネルギーを表現しました。錦繍の秋、どうぞいけばな展にいらしてください。

-

源氏物語~千年の恋

更新日:2024.10.13

【第18回】華房 小真先生

端唄って何?其の四

今回ご紹介する端唄は、初秋ということで「秋」をテーマとする端唄を取り上げます。端唄は、花鳥風月、四季、秋を題材とする楽曲も数多くあります。代表的な「秋の夜」、「萩桔梗」など曲名からも秋の美しさ、儚さ、哀しみなどが感じられます。

今回は私が実際、演奏旅行で大分県で出逢った座敷唄、民謡も合わせご紹介します。

「秋の野に出て」という江戸端唄なのですが、寛永年間に歌われ、のちに天領であり材木の産地で栄えた、現在の大分県日田市に持ち込まれ、安政年間に「コツコツ節」という曲に変化してゆきました。日田では座敷唄、民謡として伝承されています。「秋の野に出て」も「コツコツ節」もとても風流で風情が感じられる曲となっています。

江戸時代、風流人は初秋の夜に虫聞きや秋の七草見物の風情を楽しむ為に郊外に出かけました。「秋の野に出て」の歌詞にはその秋の趣きが現れており、秋の野遊びに出た人々の褄先まで、夜露が濡れかかるのはとても風情があることだと詠み込まれておりますが、歌詞の終わりは江戸っ子好み「よしてもくんな鬼あざみ」とアッサリバッサリ、がらりと変わります。

コツコツ節は、元唄「秋の野に出て」の替唄がたくさんあります。ハァーコツコツという囃子言葉が付きますが、これは鮎が舟に口をコツコツあてる音や、鵜舟に棹がコツコツあたる音とも言われています。

私が10年以上前に日田市のご高齢の芸者さんに偶然、実演とこのお話をお聞きする機会がありましたが、端唄の一曲が流行し、変化し、土地の唄となり伝承されていることにとても感動しました。江戸から日田へと一曲が伝承された長い旅路が、またロマンを掻き立てられます。

端唄は、やはり江戸時代の流行歌なのだと実感した一曲となりました。

「秋の野に出て」

秋の野に出て七草見れば

ああさんやれ、露で小褄が濡れかかる。さぁよしてもくんな鬼あざみ。

「正調コツコツ節」

春の野に出て七草摘めばサンヤリ

ハァーコツコツ

露は小褄に濡れかかる。よしておくれよ鬼あざみ。ハァーコツコツ

更新日:2024.10.13

【第17回】加藤 条山先生

夏の演奏

演奏会やコンサート等、季節に関係なく舞台はやってきます。芸術の秋と言われますが、夏にもジャンル問わず演奏会は催されますよね。

舞台で演奏している姿は一見優雅そうに見えますが、夏は暑く、それに照明の熱がプラスされますのでいっそう暑さが増します。我々が座って演奏しているだけで汗が止まらない暑さですから、舞踊等の方々のご苦労は計り知れません。

最近は年齢のせいか、それ程顔に大量の汗をかくことはなくなりましたが、若い頃は汗が目に入り瞬きした瞬間に楽譜の行を間違ったりしました。(古典の楽譜は行間が狭い為)

また楽器の宿命ですが、管楽器系は一般的に温度が高くなると、僅かですが、音程が上がってしまいます。尺八は、その音程の調整が難しく、奏者が吹き方で調整しないといけません。

逆に一緒に合奏する機会の多い箏や三絃は、熱によって絃が伸びて音程が下がるという、管楽器とは真逆の事がおきてしまうのです。

気温だけでなく、湿度も楽器に与える影響は大きく、湿度の高いじめじめした季節は尺八はよく鳴ってくれるのですが、湿度や気温の低い冬は鳴らし難くなってしまいます。

これだけ聞くと、和楽器の不器用な面しか見えませんが、自然の中で育まれた魅力的な音色で、私は50年以上演奏に携わることが出来ました。是非一度聞いてみて下さいね。

-

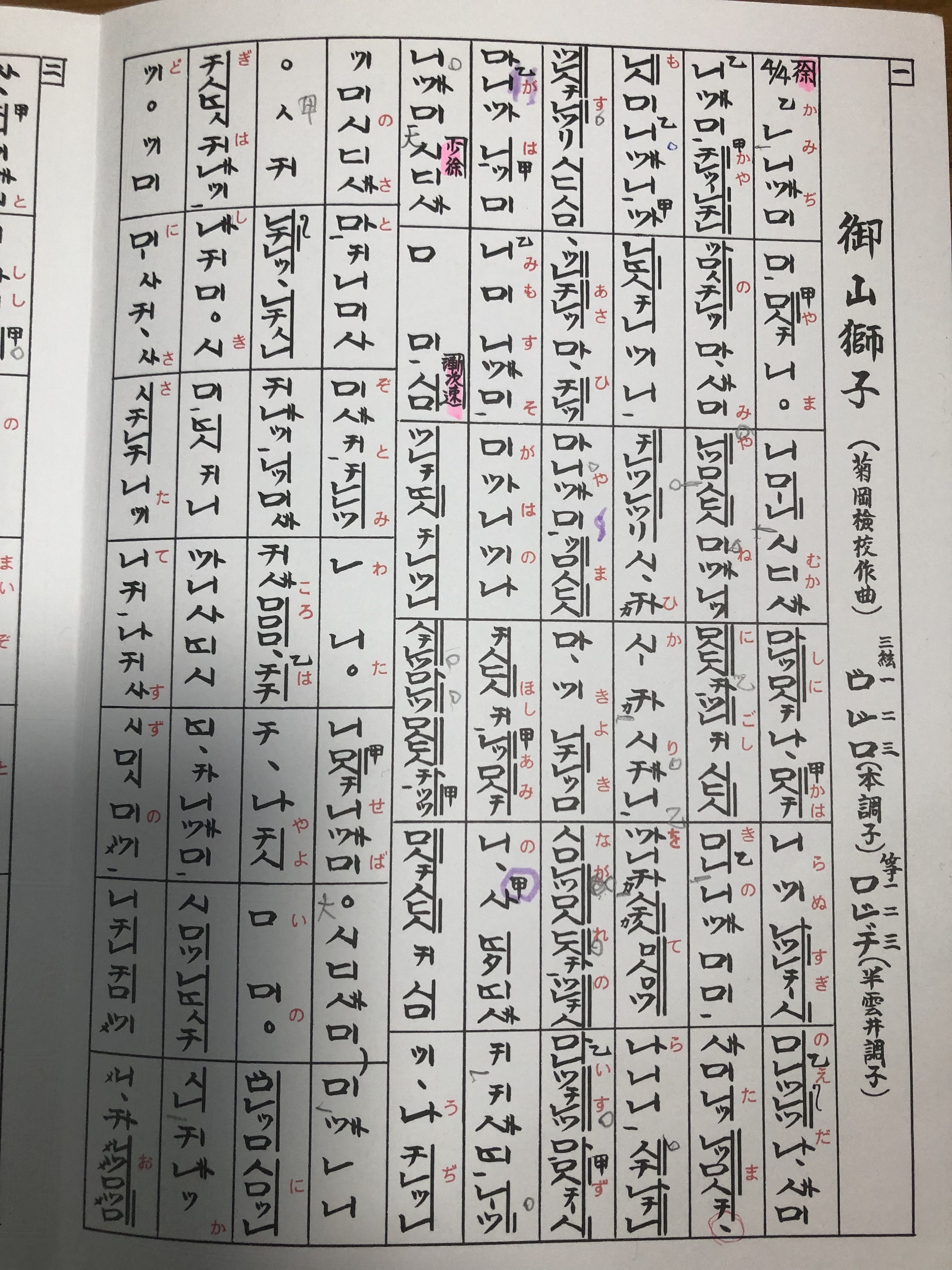

(公財)都山流八楽会公刊楽譜「御山獅子」より

更新日:2024.07.12

【第16回】國分 入道光雲先生

和太鼓の力~Part3~

(前回の続きとなります)

当時、もちろんプロではないので、建築の仕事に兼ね合いをつけながら厳しい練習が続きました。歩を重ねるごとにみんなの顔つきも体つきも変わってきます。曲もだんだんと仕上がってくる、しかし仕上に近づくほど欲が生まれ、もう一つ上のステップに上がりたい。

するとそのレベルについてこれないメンバーも出てくるわけですが、ほかのメンバーがそれをフォローし、居残り練習に自主的に付き合ったり、別日に別の場所で練習を重ねたり。111人がいよいよ一つのチームになってきました。

そうなったころ、いよいよ揃いの衣装が出来上がり、ナゴヤドーム(現バンテンリンドームナゴヤ)を想定したリハーサルを別会場で行うと、イベントの運営担当者たちが我々の様子を見て驚嘆の声を上げ始めます。

はじめは喧嘩が始まるほどの嫌な空気だったメンバーが、今いよいよナゴヤドームめざして大きな力強い軍団になりました。その太鼓の音量は尋常でなく、打ち手の勢いはとどまるところを知らず、ただただ周りを圧倒する演奏力に感動すら覚えたと言ってくれました。我々にとってスタッフの言葉はさらに追い風になり、体も心も準備が整い、あとはナゴヤドームでの演奏を待つのみとなりました。

1998年11月14日、いよいよ当日です。

ドームに集まった観客は3万人、我々以外の演目は20演目で出演者・運営スタッフ併せて2,500人とまさにビッグイベントです。

順調に演目は進んで、いよいよファイナルとなり、我々の和太鼓演奏の出番です。ナゴヤドームの中にさらに直径200mの小型のドームを組み、その中にギュッと太鼓と太鼓打ちが隠れています。

メンバーは皆、この日を迎えるのに様々な試練を乗り越えてきました。中にはこの段階で感極まり涙を流し声を押し殺している者もいます。それぞれがそれぞれの思いを胸にこの舞台に集まりました。しかし、全員がこの後のたった7分にすべてをかけるとい

う同じ決意で出番を待ちます。

トリの演目が終わり照明が変わった瞬間、ゆっくりとそのドームが大きな真珠貝がゆっくりと口を開けるが如く開いていきます…

(次回へ続きます)

更新日:2024.06.29

【第15回】石田 巳賀先生

「花に恋して~水無月」

慈雨が、青葉に深みを与えてくれる六月・水無月(※水の月の意味)。この季節の楽しみは、「紫陽花(アジサイ)」の花です。

紫陽花を形で大別すると「手まり咲き」、ガクアジサイの「ガク咲き」、「ピラミッド咲き」の三種類。もとは日本原産ですが、今では世界で毎年色形の品種改良がすすみ、3000種以上あるのでは?と把握しきれていないそうです。

また驚くことに、花びらに見える部分はがく片で、本来の紫陽花の花は、がく片の奥の小さく色づいた部分とのこと。

今回は、二作品紹介します。一つ目は、青いガラスの花器に手まり形の紫陽花を、丸い花(アリアムリーキ・ゴールデンスティック)と丸い葉(ギボウシ)、季節感のでる剣状葉(オクラレウカ)を合わせて生けました。

もう一作品は、茶花風。同じ紫陽花を竹かごに。ナデシコカーネーションと黒文字の枝を生け合わせてみました。花器や合わせる植物によって、雰囲気ががらりと変わりますね。

最後に、紫陽花の歌を一首紹介します。

「安治佐為《あぢさゐ》の八重咲くごとく弥《や》つ代にを

いませ我が背子見つつ偲ばむ」

(橘諸兄『万葉集』巻20-4448)

口語訳:あじさいが幾重にも群がって咲くように、いつまでも健やかでいてください。この花を見るたびにあなたを思い出しましょう。

-

竹かごに生けた紫陽花

-

ガラスの花器に生けた紫陽花

更新日:2024.05.22